海外展望Vol.1 フィリピン

海外展望Vol.1 フィリピン首都マニラ

~若年層人口の拡大で成長著しい街~

フィリピンという国に対して「治安の悪さ」や「貧困層が多い国」といった

イメージを抱かれている人は多いのではないだろうか。

かく言う我々も、少なからずそのようなイメージを持ちながら

フィリピンという国を訪れてみた。

正直言えば「いったいフィリピンの不動産市場にどれほどの可能性が

あるのだろうか」と半信半疑の気持ちがあった。

では実際に訪れてみてどうだったか。

一言でいえば「半分はイメージ通りであり、半分は全く異なっている」と

言えるかもしれない。

なぜそのような感想を抱くことになったのか。

ここではまず、フィリピンを訪れてみて初めて知ったフィリピン経済の

勢いについて触れてみたいと思う。

フィリピンは国土が約30万平方キロメートル、

人口は約9,401万人(2010年推定値)と、いずれも日本の約8割に匹敵する。

そんなフィリピンと日本が大きく異なる点は経済の成長率だ。

フィリピンは90年代後半以降、アジア通貨危機やリーマンショックの年を

除けば概ね5%前後の経済成長を続けている。

2010年時点でのGDPは1995億ドルと日本の4%にも満たない規模だが、

経済環境だけを見れば、高い出生率(2009年現在で3.19人)による

人口増加と、国民の平均年齢が22.7歳(2010年値。ちなみに日本は44.6歳。)

という若さから、潜在的な経済成長力は日本とは比べものにならない。

そのような経済環境を背景に、都市部を中心に世界中から多くの資金が

流入しているという実態を、視察を通じて目の当たりにした。

それらの資金を吸収しているのがフィリピンの不動産市場だ。

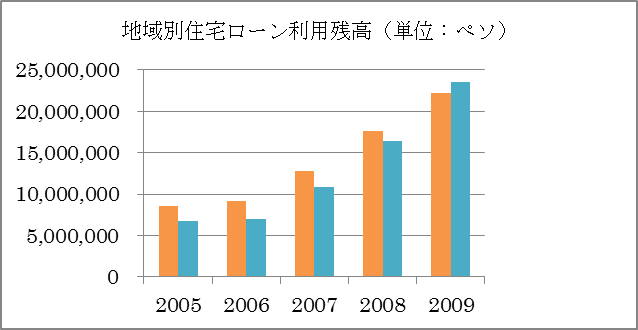

特に需要が見込まれている住宅市場は拡大の一途を辿っており、

それを示すかのようにフィリピンの住宅ローン利用残高は2000年代後半から

大きな伸びを見せている。

(グラフ1参照;㈱住宅産業研究所調べ)

グラフ1(出所:㈱住宅産業研究所「海外住宅関連データ集」)

実際、マニラの街は建設中のビルや高層マンションにあふれ、

ショッピングモールを歩けばいたるところで分譲マンションのチラシを配っている。

しかし何より驚いたのは、「それでも需要に供給が追い付いていない」という

現実だった。

例えば視察で訪れた大手不動産デベロッパーが開発中の

高級タワーマンションの販売センターでは、フィリピンの所得水準からすれば

超高値ともいえる物件(64㎡の1LDKが約3000万円)が順調な売れ行きという

話を聞き、また新興デベロッパーが開発中の高級タワーマンションも

「即完売続き」で気に入った物件は即決しないと購入できない、とのことだった。

抽選で当選しなければマンションが買えない時代だった日本のバブル期を

彷彿させる話だ。

しかしいくらフィリピン経済が成長著しいといはいえ、高級住宅がそこまで

飛ぶように売れるのは何故だろうかと疑問に思わざるを得ない。

そこで色々とお話を聞くうちに分かったことが2つあった。

1つはフィリピン特融の不動産市場の構造であり、

もう1つは外国人の投資目的による不動産所有、というものだ。

1つ目のフィリピン特融の不動産市場の構造とは、不動産開発に関する法規制に

起因している。フィリピンでは、開発段階(いわゆる青田売り)で6割の買い手が

見つからなければそれ以上の開発が許可されない、というルールがあるため、

青田売りである第1期の販売ではかなり値付けを安く設定することが一般的だそうだ。

もちろん買い手は、実際に完成できるかどうか分からないリスクを

負うことになるので、一概にメリットばかりではない。

その後開発が進み、第2期、第3期と完成に近づくにつれ販売価格は

どんどん高まっていき、即入居できる完成物件ともなれば第1期の販売価格の

倍近い値段がつくことも少なくないとのことだった。

後になればなるほど販売価格が下がる傾向にある日本のマンションとは

真逆の現象だ。

従って、そこに投資の目を向ける人が出てくるのは当然のことと言える。

それが2つ目の特徴につながるわけだが、マニラの分譲マンション市場では、

外国人による購入が全体の4割~5割を占めているらしい

(都市部の高級マンションに限った数字)。

外国人といってもその国籍は様々で、欧米人、中国人、シンガポール人、

韓国人、そして日本人の個人投資家たちがフィリピンの不動産に投資をしている。

こうした市場環境を背景に、日本人投資家とフィリピンの不動産物件を

マッチングする仲介サービスを展開している日本の不動産会社も複数社存在する。

冒頭で触れたとおり、どちらかといえばマイナスのイメージが強かった

フィリピン経済の明るい面とこれからの可能性を知ることができたことは、

視察をしてみて良かった点だ。

当然ながらまだ多くの貧困層を抱え、発展途上にあるフィリピンの先行きは

明るいことばかりではないかもしれない。

しかしながら、中国や他の東南アジア諸国同様に、成長途上にある国特有の

熱気と活力を感じたのは間違いなく、そうした国々の成長力を自社に

取り込むことができるかどうかは、貪欲な事業への情熱と

「成功するまでやり続ける」信念にかかっているのではないかと思う。